提到胃不舒服,多数人第一反应是胃炎、胃溃疡,很少有人会想到胃粘膜脱垂症。这病就像个 “隐形刺客”,症状不算惊天动地,却可能悄悄影响消化功能,稍不注意就容易被当成普通胃病糊弄过去。

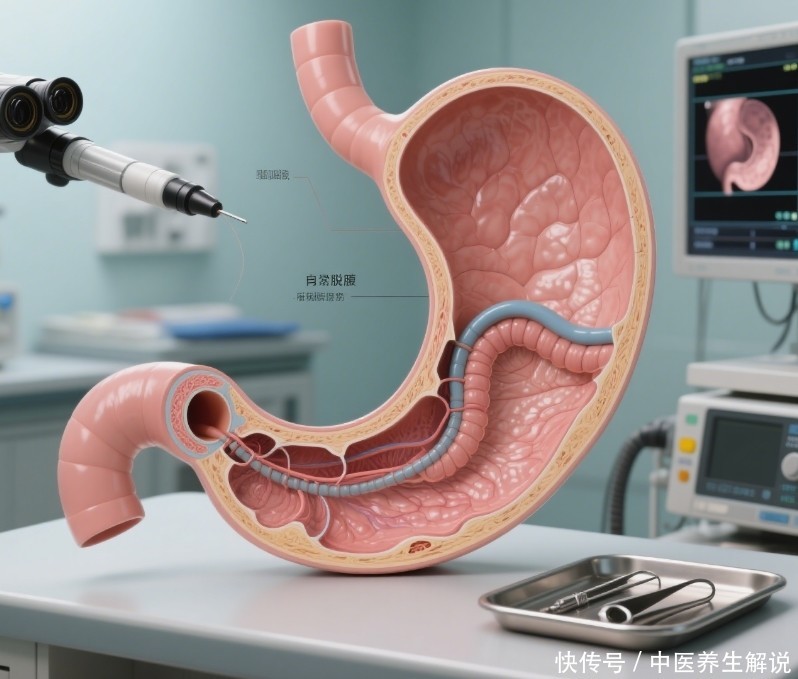

其实胃粘膜脱垂症的 “病根” 不难理解:胃里那层柔软的粘膜组织,就像铺在胃壁上的 “小毯子”,正常情况下乖乖待在原位。但如果因为某些原因变得松弛、“走位”,滑到了不该去的地方(比如胃和小肠连接的出口),就会影响食物消化,引发一系列不适。

而饭后出现的这3种异样,可能就是它在“打招呼”:

而饭后出现的这3种异样,可能就是它在“打招呼”:心窝处突然绞痛:刚放下筷子没多久,胸口正下方突然一阵拧着疼,有时还会牵连到后背。这种疼不像普通胃痛那样慢慢加重,可能来得又急又猛,让人直不起腰,往往持续几分钟到半小时才缓解。

吃一点就胀得难受:明明没吃多少,却感觉肚子像装了个气球,胀得鼓鼓的。哪怕只是喝碗粥,也会觉得胃里沉甸甸的,甚至连呼吸都有点费劲,这种饱腹感常常要持续好几个小时。

频繁嗳气还反酸:饭后总忍不住打嗝,不是那种爽快的饱嗝,而是带着酸水味的嗳气,有时酸水还会往上涌,喉咙里火辣辣的。

为啥年轻人也会被这病盯上?

为啥年轻人也会被这病盯上?提到胃部问题,很多人觉得是中老年人的 “专利”,但现在越来越多的年轻人也加入了胃粘膜脱垂症的 “队伍”,这和他们的生活习惯脱不了干系。

现在的年轻人,要么因为工作忙,吃饭狼吞虎咽,5 分钟解决一顿饭;要么为了赶项目,经常饿着肚子加班,饿到极致又暴饮暴食。胃就像一个有节奏的 “研磨机”,突然被塞进太多食物,或者总是在非正常时间工作,粘膜组织很容易变得 “松弛无力”,增加脱垂的风险。

还有些年轻人特别喜欢吃辛辣、油炸的重口味食物,觉得够刺激、够过瘾。但这些食物就像 “小鞭子”,会反复刺激胃粘膜,时间长了,粘膜组织可能出现炎症、水肿,变得不那么 “听话”,稍微受到外力就容易 “跑偏”。

出现异样后,除了看医生还能做些什么?

出现异样后,除了看医生还能做些什么?如果饭后频繁出现上面说的那些情况,及时去医院检查肯定是第一位的,医生会通过胃镜等检查明确情况,给出专业的治疗方案。但在日常生活中,我们也能做些事情来帮胃 “减负”,减少不适。

首先,吃饭时要学会 “慢下来”。每一口饭多嚼几下,让食物在嘴里充分和唾液混合,这样进入胃里后,胃就不用费那么大劲去研磨。建议每顿饭至少吃 20 分钟,给胃足够的时间接收 “吃饱了” 的信号,避免吃撑。

其次,要给胃 “定个作息表”。尽量做到三餐规律,哪怕工作再忙,也别让胃长时间处于空腹状态。早餐一定要吃,而且要吃好,比如喝碗温热的粥、吃个鸡蛋,给胃一个温和的 “启动信号”;晚餐别吃太晚,睡前 3 小时尽量别吃东西,让胃在夜间能好好休息。

另外,饭后别马上做剧烈运动。很多人吃完饭后觉得肚子胀,就想通过跑步、跳绳来 “助消化”,其实这反而可能让胃里的食物和粘膜组织受到晃动、牵拉,加重不适。饭后可散步,然速度宜缓,时长亦莫久,10 - 15分钟足矣。

胃粘膜脱垂症虽然容易被忽视,但只要我们多留意饭后的身体信号,及时调整生活习惯,就能让胃慢慢回到健康状态。毕竟,好好吃饭、好好对待胃,才是给身体最好的 “礼物”。

众和配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。